「英語構文ってよく聞くけど結局何なの?」

「なんで重要って言われているの?」

「効果的な勉強法を知りたい!」

このような悩みを抱えてはいませんか?構文は、英語学習を進める上で欠かせない要素です。

イングリッシュ おさる

イングリッシュ おさる重要でありながら「そもそも構文ってなに?」という方も多いのが事実…

構文をマスターすると英語を英語のまま使えるようになり、飛躍的な英語力の伸びを期待できます。

この記事では、数多くの方に英語を教えてきた僕が、構文について以下の内容を詳しく解説します。

この記事を読めば、構文の重要性やどうやって勉強すればよいのかがしっかりわかるようになるので、ぜひ最後までお読みください。

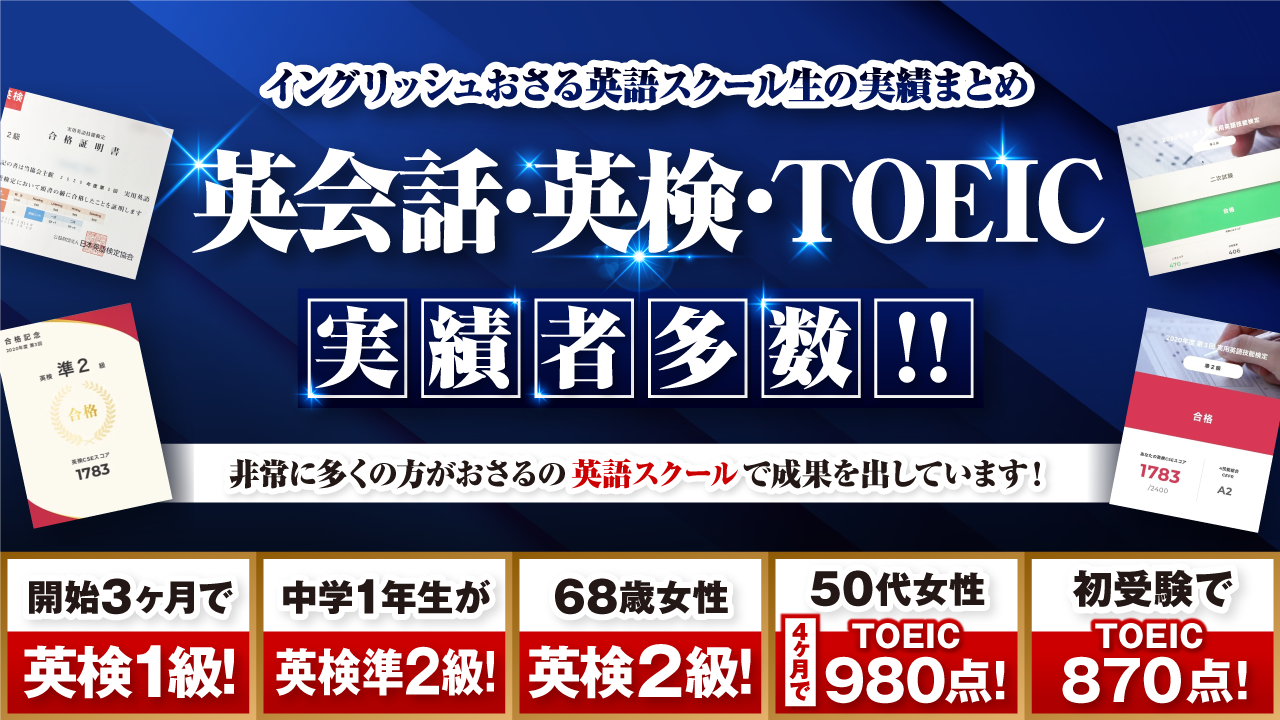

( note:【イングリッシュおさる】英語スクール生の実績 )

英語の構文とは骨組みのこと!文法や英文解釈との違いを解説

構文とは、英語においてよく使われる表現や言い回しを文章にまとめたものです。英語の骨組み、英文の型のようなものともいえます。

文法を網羅的にまとめたものではないので、構文のみを学習するのではなく、一通り英文法の学習が終わった後に取り組むのがおすすめです。

混同しやすい文法や英文解釈との違いについて、解説していきます。

1.文法との違い

ずばり構文は、英文法の集合体です。

文法を実際に使用される文章として学ぶのが構文で、構文の中には複数の英文法が使われています。実際に例文を確認してみましょう。

It is difficult for me to run fast. (私にとって、速く走ることは難しい)

この文章において、以下のようなことが文法にあたります。

- It は三人称単数だから be動詞には is を使う

- to の後ろは動詞の原形

- 前置詞 for の後ろには目的格 me を使う

一方で、「この文は、〇〇(人)にとって to do することが形容詞/副詞だ、という形で用いられているのだな」というように、文全体の構造や仕組みを考えるのが構文です。

英文法や単語の組合せで、構文は形成されているといえるでしょう!

なお、英文法については、関連記事「【完全版】まずおさえたい英語の文法13個を総まとめ!1記事で基礎固めは完璧」にて解説しています。あわせてチェックしてみてください。

2.英文解釈との違い

英文解釈とは、英文を和訳していくことです。そして、英文解釈で和訳していく文章の中には複数の構文が用いられていることも珍しくありません。

構文の組合せや、応用した文章を和訳していく作業を英文解釈といいます。構文の学習は、英文解釈の基礎となるでしょう。

英語構文は勉強すべき?3つのメリットを紹介

「結局、英語の構文って勉強したほうがいいの?」と考える方もいるのではないでしょうか?

英語構文を理解すると英語学習そのものへのメリットが大きいため、絶対に勉強したほうがいいです!

特に、基礎の文法事項を一通り学習し終えた方はぜひ構文を学びましょう。逆に、基礎的な英文法に不安がある方は、まずは文法の学習から進めることをおすすめします。

それぞれのメリットを、例文とともに詳しく確認していきましょう。

1.英語の読解スピードが上がる

構文を知っていると、英語の読解スピードが格段に上がります。

以下の例文をご覧ください。

It was such good milk that they couldn’t stop drinking it.

(それはとてもおいしいミルクだったので、彼らは飲むのを止められなかった)

この文を見たときに、構文を知らないと it から文章が始まることに戸惑ったり、 such as 以外の such の用法を知らなかったりして読解に時間がかかってしまうかもしれません。

ところが、この文章が

It is so (後に続く名詞が不可算名詞の時はsuch) 形容詞/副詞 that S V ( 非常に形容詞/副詞なので、SがVする)

という強調構文として用いられている、ということに気づければ一瞬で意味が理解できますよね。

構文を覚えておくと頻出の英語のパターンを覚えられるので、読解スピードが上がります。

2.アウトプット力が上がる

構文を学習すると、文法を実際に使用する形で覚えられます。「どのように使うか」を理解していると知識を引き出しやすくなるので、英作文やスピーキングにおいても役に立つでしょう。

例えば、

If S 過去形, S 助動詞の過去形(would/should/could/might) +動詞の原形 (もし~していたら…だろうに)

という構文を知っていれば、それだけで以下のように複数の文章をつくれます。

- If I had wings to fly, I would go to save her. (もし私に空を飛ぶ翼があったら、彼女を助けに行くだろうに)

- If I knew his phone number, I would call him. (もし私が彼の電話番号を知っていたら、彼に電話を掛けるだろうに)

- If I could speak English, I would talk to him. (もし私が英語を話せたのなら、彼に話しかけるだろうに)

実際に英語の文章を書いたり、話したりするアウトプットの場面で、構文を知っておくと非常に役立ちます。

3.英語を英語のまま理解できるようになる

英語を学習している日本人は、英語を見てから一度脳内で日本語に訳してから意味を理解していることが多いでしょう。

そこで、より速く正確に英語を理解するためには、いかに「日本語に訳す」プロセスを短縮できるかという点が重要です。

構文学習は「日本語に訳す」というプロセスの短縮において効果的です。何度も同じ構文に遭遇すると、徐々に和訳を考えなくても意味が分かるようになっていきます。

具体的なイメージとして、以下の例文を見ていきましょう。

Japanese businessmen definitely work harder than Europeans as far as the number of hours a week is concerned.

(日本人ビジネスマンは、週当たりの時間数に関する限りヨーロッパ人よりも明らかに勤勉に働いている)

構文が身につき、 as far as S is conserned が「Sに関する限り」という意味だと理解できると、 as far as the number of hours a week is conserned を一塊で捉え、和訳せずとも意味が分かるでしょう。

「英語を英語のまま理解する」力は、総合的な英語力の向上につながります!

イングリッシュおさるの公式LINEでは、このような英語の本質がわかる特典を15個もプレゼントしています。すべて無料で受け取れるので、友だち追加してぜひ学習に役立ててくださいね!

基本的な英語構文5選

こちらでは、押さえておきたい基本的な英語の構文を5つ紹介します。

順番に見ていきましょう。

1.第1文型 S+V

5つの構文のなかでもっともシンプルなのが第1文型です。「S」が主語、「V」が動詞をあらわしています。

第1文型の例文は、以下のとおりです。

Birds fly.(鳥が飛ぶ)

She laughs.(彼女は笑う)

The sun shines.(太陽が輝く)

He goes to school.(彼は学校に行く)

シンプルな構文のため、英文自体が短くなりがちです。

2.第2文型 S+V+C

第2文型は、S(主語)とV(動詞)にC(補語)が加わっています。この構文の特徴は、SとCがイコール関係になることです。

例文で見てみましょう。

He became a doctor.(彼は医者になった)

例文ではHe(S)とdoctor(C)がイコール関係となっています!

関連記事「【これでわかる】第二文型のわからないを解決!文型を理解するメリットもあわせて解説」にて第2文型をくわしく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

3.第3文型 S+V+O

第3文型は、S(主語)と V(動詞)に O(目的語)が加わっているパターンです。

第3文型で用いられる動詞は他動詞です!

また、第2文型のようにSとOはイコール関係となりません。

I love pizza.(私はピザが好き)

例文では、I(S)とpizza(O)には、イコール関係が成り立っていません。

なお、第3文型は関連記事「【超重要】第三文型とは?他の文型との違いや前置詞の使い方を例文とともに解説」にて解説しています!

4.第4文型 S+V+O+O

第4文型は、S(主語)と V(動詞)に 「O(目的語) +O(目的語)」が加わっています。2つのOにはイコール関係は成り立ちません。

例文は以下のとおりです。

He gave me a present.(彼は私にプレゼントをくれました)

第4文型の動詞は「tell, give, buy, teach, cook, send」などの動詞が使われます!

なお、第4文型は関連記事「第四文型のわからないを解決!SVOOの基本から書き換え方法まで徹底ガイド【例文・練習問題付き】」にて解説しています!

5.第5文型 S+V+O+C

第5文型は、S(主語) + V(動詞) + O(目的語) + C(補語)の形で成り立っています。

特徴は、OとCがイコール関係にあることです!

We consider him intelligent.(私たちは彼を賢い人だと考えています)

上記の例文だと「him」と「intelligent」がイコール関係となっています。

第5文型については、関連記事「【超重要】第五文型とは?他の文型との違いやよく使われる動詞11選を例文とともに解説」で紹介しています。

【大学受験でも頻出】重要な英語構文の一覧

こちらでは、大学受験でもよく出る重要な英語構文を4つ紹介します。

例文を使用しつつ解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1.無生物主語構文

無生物主語構文は、主語が非人間であり、目的語が人間である文を指します。

この構文においての「生物」は、人間だけでなく動物も該当しますよ!

例文は以下のとおりです。

What made her so upset?

(何が彼女をそんなに動揺させたのですか?)

The strong sunlight didn’t make me feel like going out.

(強い日差しは私を外出する気にさせなかった)

このように、主に原因や理由などを示すときに使われます。

2.強調構文

強調構文とは、ある文の特定の要素を際立たせたい場合、その要素を中心に据えて文を再構成する構文です!

この手法は日本語でも適用できます。たとえば「昨日、私は幼なじみに会いました」という文で「幼なじみ」を強調したい場合は「昨日私が会ったのは幼なじみです」と言い換えられるのです。

英文であれば、以下のように記載できます。

■基本文

Mary met Tim at the station yesterday. (メアリーは昨日駅でティムに会いました)

■強調構文

It was Tim whom Mary met at the station yesterday. (メアリーが昨日駅で会ったのはティムでした)

強調構文では、出会った人物がティムであることが協調されています。

3.倒置構文

倒置構文のなかで重要なのが強制倒置です。強制倒置では、否定語や準否定語を文頭に配置することで、文意を強調します。

■基本文

I have never been to the UK. (私はイギリスに行ったことがありません)

■強調構文

Never have I been to the UK.

語順を入れ替えることで、言いたいことをより強調する効果があります!

4.否定構文

否定構文には、全面否定と部分否定があります!

全否定は「(まったく)~でない」と、英文すべてを否定しています。例文は、以下のとおりです。

There was no man in the room.(部屋には誰ひとりいませんでした)

部分否定では「常に〜ではない」「必ずしも〜ではない」「完全に〜というわけではない」といった表現を用いて、全面的ではない否定を表します。例文は、以下のとおりです。

He’s not necessarily handsome. (彼は必ずしもハンサムではありません)

否定構文にも種類があることを頭に入れておきましょう。

否定表現について詳しく知りたい方は、関連記事「【スッキリわかる】英語の4つの否定表現を網羅!否定語を使わない表現も紹介」をあわせて参考にしてみてください。

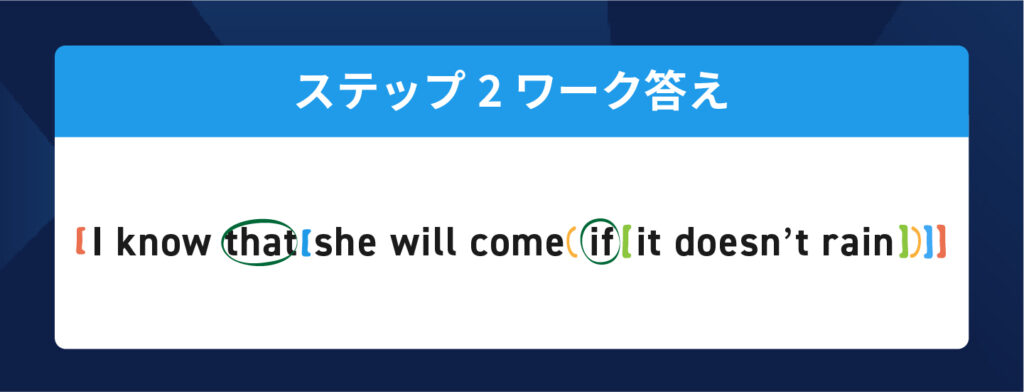

【実践ワーク】構文を見える化!文の骨格をつかむトレーニング

構文の知識を理解しただけでは、英文をスラスラ読めるようにはなりません。 「文を分解して構造を見抜く練習(文の解体)」を通して、英語の骨格をつかむ力を鍛えることが大切です。

- その文を支える最小の文構造(S+V)

- つまり、修飾を除いた「誰が(S)」「何をする(V)」という文の軸

構文学習とは言い換えれば「英語の文がどう組み立てられているか」というルールを学ぶこと。そして、骨格をつかむ実践ワークで「どこが文の核で、どこが修飾か」を見抜く力が育ち、どの構文の文章なのかがわかりやすくなります。

文の核と修飾を見抜く力を鍛えて、どの構文でできた文章なのかを一目でわかるようにするステップを紹介します!

ワークの課題文

I know that she will come if it doesn’t rain.

ワークを進めながら、課題文の訳を完成させましょう。

ステップ0. 句と節の違いを知る

ステップ0は、ワークに取り組むための準備です。

英語には「句(phrase)」と「節(clause)」という意味のかたまりがあります。

- 句(phrase):主語と動詞を含まないかたまり

- 節(clause):主語と動詞を含むかたまり

- 主語(名詞句):the most important thing(最も大切なこと)

- 動詞:is

- 補語(to不定詞句):to continue(続けること)

主語も補語も「句(phrase)」で主語+動詞は1組なので第2文型(SVC)です。

- 主語:I

- 動詞:don’t know

- 目的語(名詞節):what will happen(何が起こるか)

目的語の中に「主語+動詞」があるため、ここは「節(clause)」であり、第3文型(SVO)です。

「句(phrase)」も「節(clause)」もどちらも文の構成要素として、1語と同じように働くことがポイントです。

ステップ1.文をSVOCに分解する

課題文をノートに書き出し、主語(S)・動詞(V)・目的語(O)・補語(C)にあたる部分に目印をふってみましょう。答えを見る前に自分の力で推測することが重要です。

SVOCを正確に振れるようになると、英文の大まかな意味構造が頭の中でつかめるようになります。

I know that she will come if it doesn’t rain.

この英文をノートに書き写し、主語(S)・動詞(V)・目的語(O)・補語(C)の上に、それぞれ「S」「V」「O」「C」と小さく書き込んでみましょう。

答えはこちらをクリック!

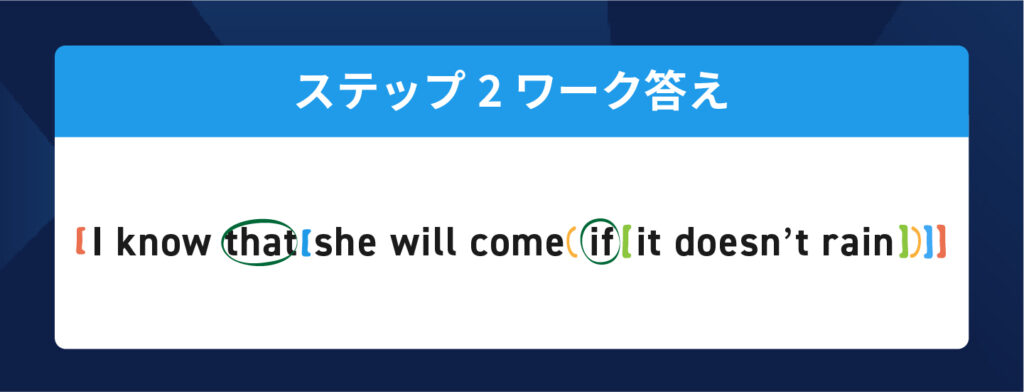

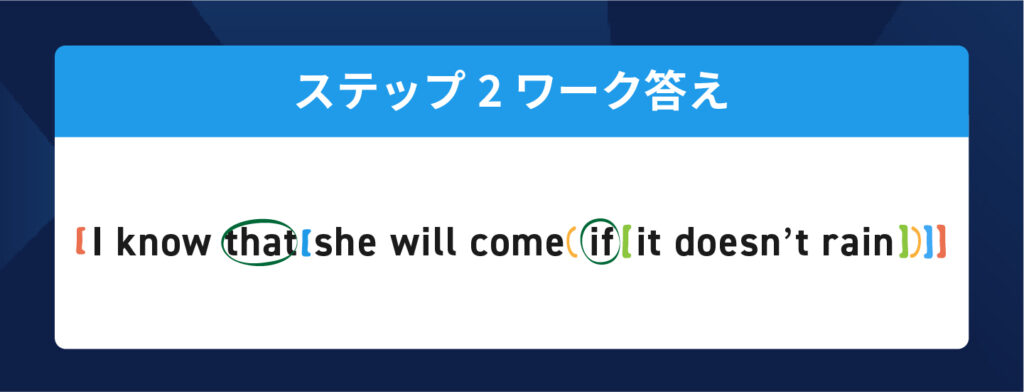

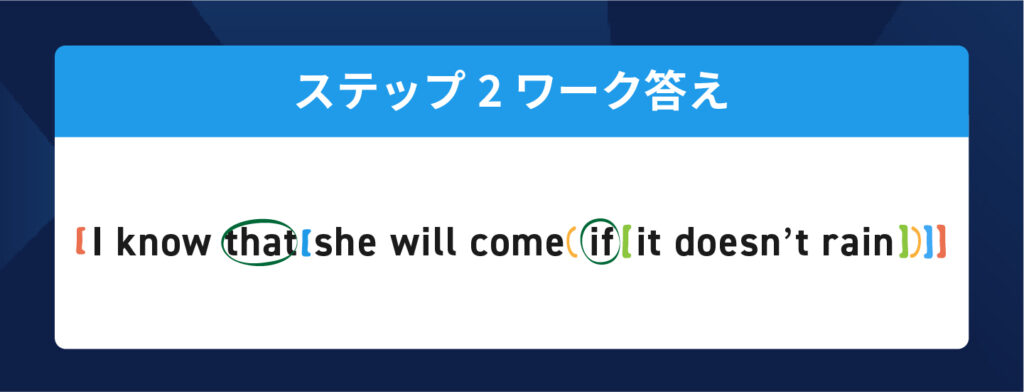

ステップ2.句・節をマーキングする

修飾語(形容詞句・副詞句)や接続詞・関係詞をマーキングで目立たせて、文の構造を「見える化」します。

| マーキングする 順番 | 種類 | マーク例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 1 | 節(主語+動詞) | 【 】 | 文の中心構造を知る |

| 2 | 接続詞 | ○で囲む | 節をつなぐポイントを把握 |

| 3 | 関係詞 | □で囲む | 節をつなぐポイントを把握 |

| 4 | 形容詞句 | < > | 名詞(文章の中心)にかかる修飾を把握 |

| 5 | 副詞句 | ( ) | 文中の様々な位置に置かれるため、文全体を見渡してから確認する |

ポイントは、「どこが文の中心で、どこが修飾か」を意識すること。

SVOCに加えて句・節を見た目で整理することで、複雑な文でも迷わなくなります。

I know that she will come if it doesn’t rain.

表の記号を参考に、課題文にマーキングしてみましょう。

答えはこちらをクリック!

英語の構文は、入れ子のように節が重なってできているため、パッと見ると複雑に感じることがあります。単語がずらっと並んで見えて、「どれがどこにかかっているのか分からない」と悩む人も多いでしょう。

ですが、このワークで「文の数(=動詞の数)」を見抜けるようになると、「ここまでが主文で、ここからが説明(従属節)」という文の骨格をスッと見分けられるようになります。

ステップ3.「文の数」を見抜く

英語では、動詞(V)(動詞句)の数=文の数(節の数)となっています。

つまり…

- 動詞(動詞句)が1つなら「1文」

- 動詞(動詞句)が2つなら「2文(2つの節)がつながっている」

と考えることができます。

- 2つの単語で成り立つ動詞

- 助動詞・否定・完了・進行などの単語と動詞がセットで動詞となっている

ただし、2つ以上の文が横並びで続くとは限りません。1つの文の中にもう1つの文が入っている「入れ子構造」となる場合も多いです。

たとえば次の文を見てみましょう。この文には動詞が2つあります。

動詞が2つあるということは、2つの節が入れ子のように重なっているということです。

節の区切れ目は…

- 接続詞

- 関係詞

- 副詞

などを目標にしましょう。ここで、ステップ2のワークが役立ちます。

なお、接続詞が省略されるケースもあります。関連記事「【例文付き】従属接続詞まるわかり!パターン別・一覧でイチから解説」で詳しく紹介していますのであわせてご参考ください。

この文章では「that」で2つの動詞が繋がっており、that以降が1つの節(=that節)を作っています。つまり、「I know(私は知っている)」(第3文型:S+V+O)という主文の中に、「she is kind(彼女が親切だ)」(第2文型:S+V+C)という文が入っている構造です。

I know that she will come if it doesn’t rain.

この文章のマーキング結果をもう一度見てみましょう。

- 動詞を探す

- 接続詞を探して節を理解する

- 節の入れ子構造を読み取る

この3ステップでワークをして、文の骨格(構文)を理解してみましょう。

答えはこちらをクリック!

①動詞を探す

この文には動詞・動詞句が3つあります。

- know

- will come

- doesn’t rain

つまり、3つの節(文のかたまり)があるということです。

②接続詞を探して節を理解する

- 接続詞①that:主文(I know)と「she will come」をつなぐ接続詞

- 接続詞②if:副詞節(条件)をつなぐ接続詞

この2つの接続詞が新しい節の始まりを示しています。

③節の入れ子構造を読み取る

構造は次のように重なっています。

I know【that she will come【if it doesn’t rain】】

- 外側の文:I know ~(第3文型:S+V+O)

- その中の文:she will come ~(第1文型:S+V)

- さらにその中:it doesn’t rain(第1文型:S+V)

つまり、「第3文型の中に第1文型、その中にまた第1文型」だと構造を読み取れます。

ステップ4.訳して構文を確認する

すべてのマーキング・文(動詞・動詞句)の数の分析が終わったら、構造を意識したままざっくり訳してみましょう。 完璧な日本語訳でなくても構いません。

大切なのは、「どの部分が文の核で、どの部分が説明なのか」を意識して読むことです。

そして参考書の構文分析や模範訳と自分のマーキングを比較してみてください。

意味の正誤よりも、「主語・動詞の見抜き方」「句や節の範囲」「接続詞の位置」など構造の認識が合っているかを確認するのがポイントです。

I know that she will come if it doesn’t rain.

この文章を訳してみましょう!

答えはこちらをクリック!

訳:雨が降らなければ、彼女が来ることを私は知っています。

英語構文のおすすめの覚え方・勉強法3選

「構文の重要性や構造は分かったけど、もっと理解するにはどうやって勉強したらいいの?」と考える方も多いでしょう。

複数の勉強法を組み合わせて学習するのがおすすめです!

構文の学習におすすめの勉強法を、3つ紹介します。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.例文を音読して暗記する

「何から始めたら良いかわからない」という場合は、構文の参考書に付属の例文集を暗記してみましょう。

まずは例文を覚えてしまい、次に名詞や動詞の部分を自分で変えていくと、使えるバリエーションが増えていきます。また、暗記をする際には音読をおすすめします。

英文を音読し、意味を頭の中で思い浮かべていきましょう。文章の語順や流れを自然に感じられ、すらすらと文章を言えるようになるまで繰り返すと、違う場面で同じ構文を見つけた場合もすぐに意味を理解できます。

スピーキングやリスニングの能力も同時に鍛えたい場合には、音読の際の発音にも気をつけましょう。

CD付きの参考書を使用するのが効果的です!

2.例文を作ってみる

実際に自分で例文を作ってみるのも、効果的な勉強方法です。

例えば、

not only A but also B (AだけでなくBも)

という構文を学習したなら、

Not only the players but also the coach were happy about the victory.

(選手だけでなくコーチもその勝利を喜んだ)

というように例文を自分で考えてみましょう。構文に単語を当てはめる作業をすばやくできるようになると、英語力の向上が期待できます。

例文を作る際には、以下のような場合に気をつけましょう。

- 複数形の際のbe動詞

- 可算/不可算名詞の違い

例外にも対応できるようにしておくと、英作文の能力が大きく向上します!

可算名詞・不可算名詞については、関連記事「【イラストで理解】高校英語の文法をわかりやすく解説!イメージで基礎がため【誰でもわかる】」の中で解説しています!

3.実践形式で構文を使ってみる

ある程度構文を理解できるようになってきたら、英語長文やリスニングにおいて学んだ構文を活用してみましょう。

長文を読んだときに「この文はあの構文とこの構文の組合せだな」というように認識できると、構文学習の成果が表れています。リスニングに関しても同様です。

何度も実践するうちに「あの構文だな」と頭で考えることなく、意味を理解できるようになります。

重要なのは「何度も繰り返す」ことです!

構文を暗記し理解したとしても、実際に長文やリスニングで何度も出会ったことがないと、実際に使えるレベルには達しません。様々な文章を読み、構文と結び付けることを繰り返しましょう。

英語構文の学習タイミングは文法学習をひと通り終えてから

英語学習を始めようとする方に「とにかく構文の学習から始める」というのはおすすめしません。

構文の学習を始めるのは「一通り英文法の学習を終えてから」がいいです!

英語構文だけを学習しても、網羅性のある英文法は身につかないので、英語を根本的に理解できなくなってしまいます。構文は、一通り英文法の学習を終えたが、長文の問題には歯が立たないという方におすすめの勉強です。

また、長文はある程度読めるものの読解スピードを上げたいという方や、リスニングについていけなくなってしまうというような方にもおすすめです。

構文を学習すると、英語の理解スピードが総合的に向上します!

英語の文法学習については、関連動画「【1冊だけで】文法を完璧にする本【2ヶ月で文法攻略】」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

英語構文の勉強におすすめの参考書3選

「自分に構文の学習が必要なことは分かったけど、どの参考書を使って勉強すれば良いの?」と考えている方もいるでしょう。

こちらでは、構文の学習におすすめの参考書を3冊紹介します。

自分に合った参考書を使って、効率よく構文の勉強をしていきましょう。

※この見出しではAmazonアソシエイトリンクを使用しています。

1.解体英語構文

| タイトル | 解体英語構文 (クリックでAmazon購入ページへ) |

| 著者 | 風早 寛 |

| 出版社 | Z会 |

| 特徴 | ・主要難関42大学の入試問題・センター試験(現:大学入学共通テスト)を徹底分析 ・約1,000題の入試問題を用いて構文演習ができる ・1冊で問題集×参考書×例文集の役割を網羅 |

解体英熟語などで有名な、Z会から出版されている「解体」シリーズの中の1冊です。

特徴は以下のとおりです。

- 問題を解きながら構文を覚えられる

- 例外の解説も詳しい

- 1つ1つの構文の説明が端的でわかりやすい

- CDがついていない

問題を例文として覚えていくのがおすすめです。説明が端的なので学習しやすく、初めて構文の勉強をする方も使いやすい参考書です。

2.新英語の構文150

| タイトル | 新英語の構文150 (クリックでAmazon購入ページへ) |

| 著者 | 澤井 康佑 |

| 出版社 | 美誠社 |

| 特徴 | ・図解+音声+演習という複数の学習方法のハイブリット ・書く力を問う作文問題で能動的に学べる ・おすすめの学習順に構文が配置されており進め方に迷わない |

「構文の参考書といえば!」というくらい有名な「新英語の構文150」!

特徴は以下のとおりです。

- 文法ごとに構文が紹介されている

- 左ページに解説、右ページに練習問題

- 例文集は赤シートで隠せる

- CDつき

文法書と同じような章立てで進んでいくので、文法に少し不安があるという方でも取り組みやすいでしょう。構文の数も150と絞られているので、学習しやすいです。

赤シートで隠せる例文集やCDが付属していて、暗記しやすい工夫がされている点もおすすめポイントです。しかし文字は小さく、1ページあたりの文字数も多めなので、取り組み始めは学習しにくいと感じる方もいるかもしれません。

3.リンケージ英語構文100

| タイトル | リンケージ英語構文100 (クリックでAmazon購入ページへ) |

| 出版社 | 旺文社 |

| 特徴 | ・高校英語の構文理解を体系的に固めるのにおすすめ ・例文→構文解説→演習という流れで学習方法に迷わない ・長文読解問題の収録で「構文を理解する」から「活かして読む」に成長できる |

「新英語の構文150」よりもさらに絞って、100個の例文を解説している参考書。特徴は以下のとおりです。

- 1つの構文の説明がかなり詳しい

- 左ページに解説、右ページに練習問題

- イディオムのチェックリストがついている

- 音声つき

新英語の構文150よりも、さらに初級者向けの参考書といえるでしょう。音声を聞きながら、100個の例文を暗記するのがおすすめです。構文の数は100と少ないですが、1つあたりの説明が非常に詳しいので、すべて理解できれば構文の学習は十分です。

ぜひこの記事を参考にして、英語の構文を覚えてください!

なお、イングリッシュおさる公式LINEでは、あなたの英語学習をサポートするたくさんのコンテンツを用意しています。この記事を読んでわかりやすいな、と思った方ならば、きっとお役に立てるはず。

LINE登録の特典として、つまずきやすい英文法を20個厳選して113ページにまとめたスライドのほか15の有料級特典をプレゼント中です!無料で情報が受け取れるので、英語学習を頑張りたいと思っている方はぜひお気軽に登録してみてください!